私たちが毎日履いている靴下。言うまでもなく生活に欠かせないアイテムだが、その起源について考えることもあまりないのではないだろうか。

日本における靴下の起源は、中国から5世紀頃に伝わった「襪(しとうず)」と呼ばれる足袋に似たものとされている。当時は長老など一部の高貴な者のみが履けたらしい。その後16世紀の南蛮貿易によってヨーロッパ製の手編み靴下が伝来したが、庶民の手には届くようになるのは明治以降のこと。機械の発達、外貨を稼ぐ重要輸出品としての注目、そして軍事需要が高まったことが国内での生産と普及を後押しした。それでも当初は、靴下が1足10銭(≒当時のお米5kg)の価格だったため、手に入れることができたのは、軍人や貴族、医者等が中心であった。

兵庫では現在の加古川市周辺が靴下製造の中心となった。江戸時代には、温暖で降水量の少ない地域の特性を活かして「姫路木綿」の栽培が最盛し、塩・米・綿が「播州の三白」と呼ばれ藩の財政を支えていた。明治になり、繊維工業の発展と共に木綿を活かして靴下の製造を開始。当初は農家の副業だったが、輸出に有利な条件である神戸港が近くにあり、徐々に生産体制が組織化された。つまり、木綿という素材を栽培できる気候、木綿を生産する技術と人材、それに加えて輸出経路へのアクセスがよかったことが、この地域で靴下産業が発展した背景にある。

戦後も成長を遂げてきた靴下産業だが、現在は世界の靴下製造の中心は中国に移遷し、国内の製造量は減少傾向にある。機械の性能や、生産スピード、コストも他国に比べると相対的に競争力の低下が指摘され、国内の業者の数も年々減少している。そんな時代の変化の中、これまでの靴下の生産を行いながらも、新しい製造業のあり方を様々なチャレンジとビジネスモデルの構築によって模索をしている時期が今だと捉えると、そんな一つのチャレンジとして、全く新しい視点で靴下をつくる女性が、未来の製造業を考えるヒントになるかもしれない。

さて、前置きが長くなってしまったがそんな時代背景の中、兵庫で不思議な靴下をつくっている竹岡たまみさんという女性がいる。広告会社を経て、フリーランスでパッケージデザイン・商品企画を行い、現在は靴下ブランド「日々のクネクネくつ下」を展開している2児の母だ。職人に言わせると「これは、靴下じゃない」と声があがる程、これまでの靴下の常識にはないものである。

日々のクネクネくつ下は大きく分けて3つの特徴がある。

もちろん、美しい色合いや造形、締め付けがないことや、冷えとりに向いているといった機能性も兼ね揃えている。

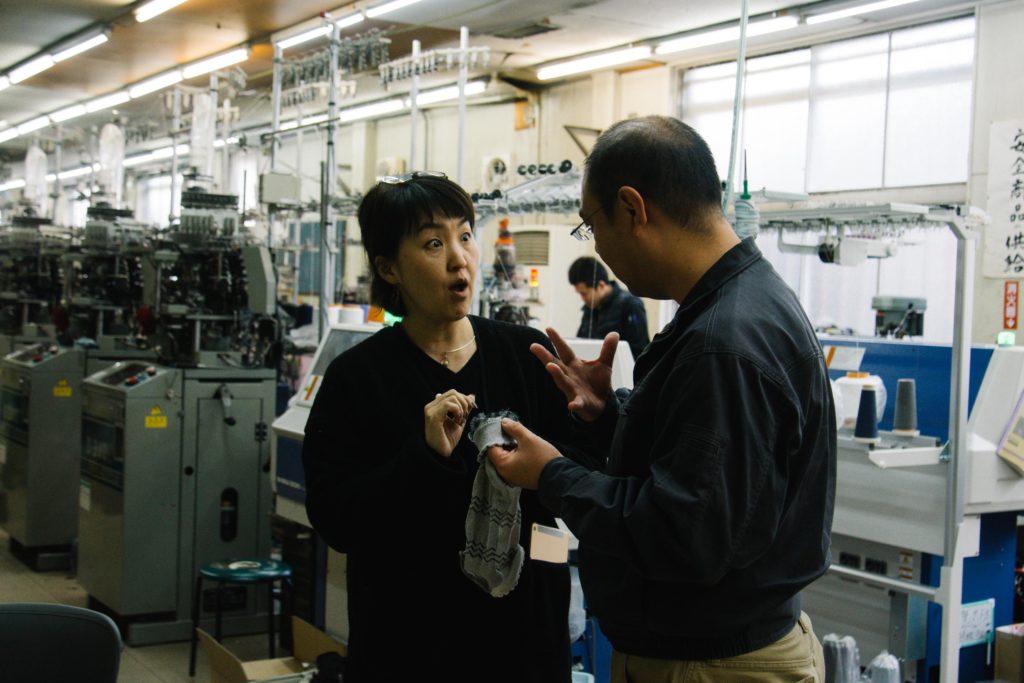

「職人に金魚のフンのようにつきまとい、今の靴下が生まれたんです」

そんな意外な言葉から取材は始まった。右も左もわからなかった竹岡さんはこの道50年以上のベテラン職人、中谷友信さん(稲坂莫大小株式会社)から靴下作りを学んだ。今振り返ると、中谷さんと作業をしながら会話を続けることで、作りたい靴下のイメージを言葉だけでなく、感覚で共有できるようになったのが大きな収穫だったという。

通常、靴下は最終工程でプレッサーや蒸気で形を整えてから出荷する。しかしあるとき、この工程は伸縮性のある裏糸にストレスを与えるという話を聞く。そして、「それだったら、その工程をやめよう」と竹岡さんは提案した。プレスをしないことで、よりがでて形が乱れている靴下。それを生まれたての靴下と捉え、ネーミングを「クネクネくつ下」とするのはどうか?と。良さの定義を変え、性能を落とさずに商品を届ける。一般的には、「よりがでる=(見た目が不揃いのため)不良品」と思われていた通念を変える、新しい靴下ができあがった瞬間だった。

ものづくりのコツは、『つくりたいモノの感覚』が共有できる職人が、近くにいること

今や靴下生産の中心地は中国である。最新の機械があり、細かい表現や生産スピードも早い。では地域でものづくりをすることの意味は何だろう?そんな疑問をぶつけてみた。すると、「つくりたいモノの感覚が共有できる職人がいること」と笑顔で答えが返ってきた。頭の中にある「イメージ」を言葉に変換し、その言葉を職人は「形」に置き換える。この変換の伝言ゲームは、言語や文化的な背景が異なったり、物理的な距離がある人よりも、そうでない人の方が、正確に伝わりやすいのだという。共通の感覚や、言葉のニュアンスがものづくりに影響する大きさを思い知らされたようだった。

靴下工場の方と靴下について夢中で語るmonokoの竹岡さん

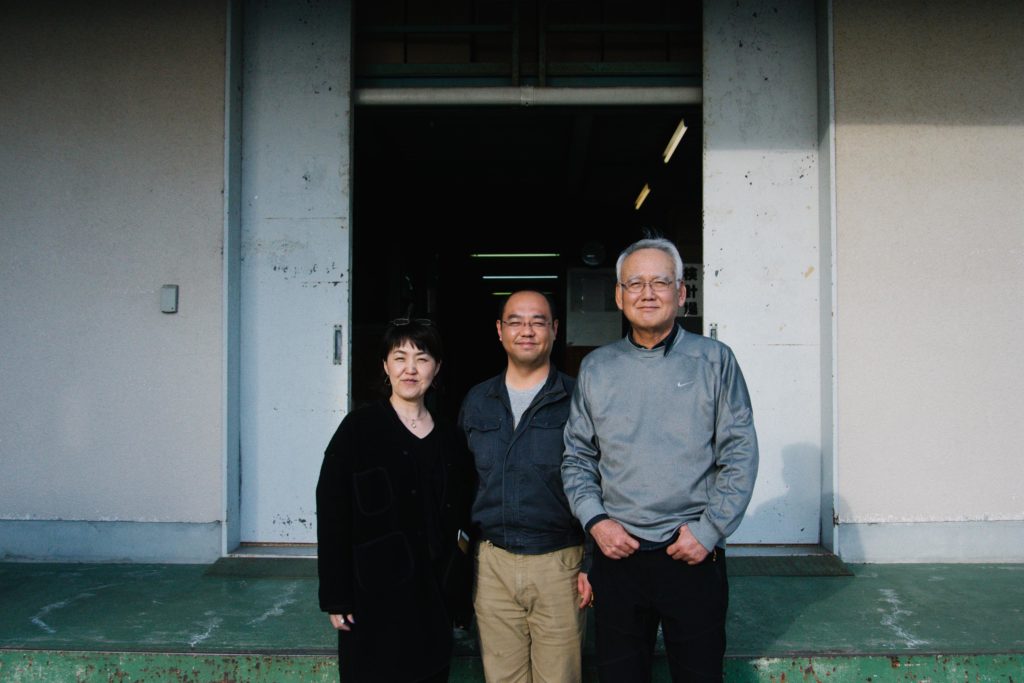

現在は、そんなものづくりを兵庫県内の2つの靴下メーカーと共に行なっている竹岡さん。それぞれのメーカーを紹介したい(もう一社は後編でご紹介)。

加古川と言えば「靴下」と連想する県民も多いほど、靴下産業が根付いている産地。この地で約100年前から靴下を作っている日本編物株式会社。

日本編物株式会社の工場がある周辺の静かで自然が広がる光景、加古川が流れる。

monokoの靴下の製造を行う日本編物株式会社 代表取締役社長の柿坪正宏さん

「当初は、畑仕事をしながら、手回し機で靴下を作っていました。当時の村の写真をみても、冬でも裸足に草履の人がほとんど」そういった状況の中から靴下作りの歴史がはじまった。「糸が足りないときは、ストッキングを解いて作っていたこともあったみたいです」と笑いながら話してくれた。

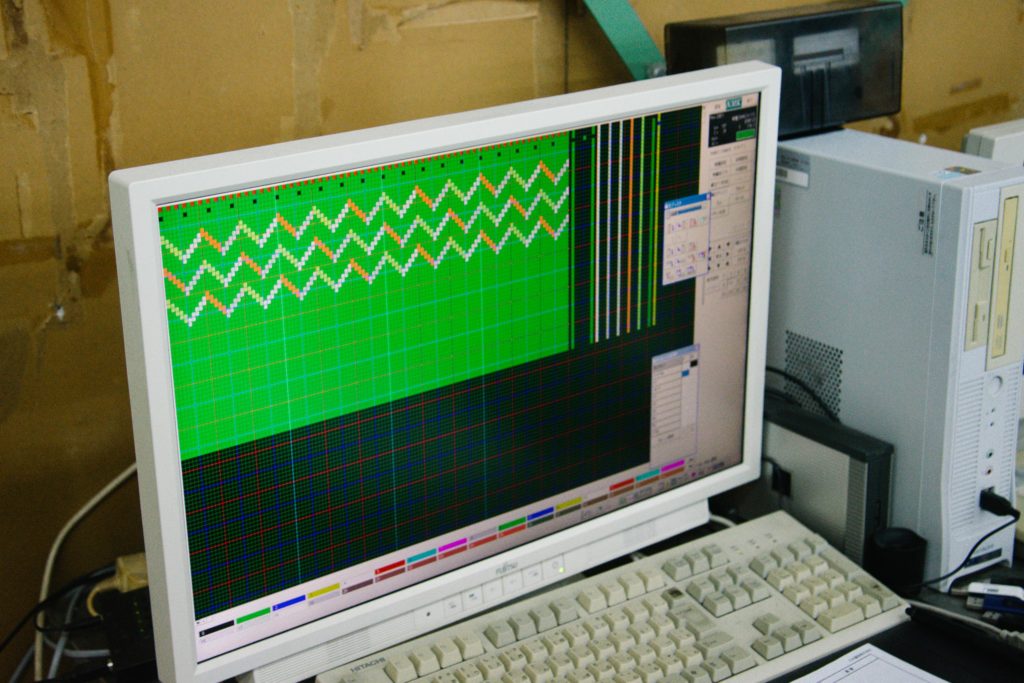

年間に開発する靴下の数は数百に登り、常に新しい靴下を考え、作っているのだという。また6代目になる息子さんも現在、製造に関わっている。極めて長い間、家族で繋いできたことが感じられた。ここでは現在、mokonoの五本指ソックスやコンピュータ式の機械でしかできない細かな模様の靴下も製造している。

そんな柿坪社長の言葉が頭に残った。日本の工場も稼働しているが、現在は中国の協力企業でほとんどの靴下製造を行なっているという。これまで培ってきた技術を活かし、商品開発とクオリティチェックを自社でコントロールする体制である。

「コンピュータ化した最新の機械の寿命は長くて20年程。1日あたりの製造量を計算して20年で原価を償却できるかと考えると、もっと長持ちする昔の機械の方が素晴らしいと感じることがある」という。長い目でみたとき、機械は変化するが技術や知識は残る。100年間の歴史の中で積み重なってきたものは、そう簡単にはなくならず、逆襲のときを待っているかのような力強い言葉と眼差しが見えた。

柿坪社長は、綿花の栽培から製造まで全て日本で行う靴下をつくる野望を持っている。実は既に素材からALL NIPPONの靴下をつくるプロジェクトが加古川で始まり、その新しい光が雲の隙間から見え隠れする状態でもある。コストは外国産のものに比べると高く、現時点では模索の必要がある。一方で「MADE IN JAPAN」の高い信頼度は追い風でもあり、木綿の栽培地でもあったこの播州地域のルーツをたどるものづくりができるのではないかという期待が柿坪社長の視線の先に輝いていた。

mokono のプロダクトは下のボタンから、みれます。