昭和2年創業。兵庫県の内陸部に位置する加東市で創業を開始した靴下メーカーの稲坂莫大小さん。戦時中に芦屋に本店を開業し、戦後に工場を移設したという。「mokono」の靴下が最初に生まれたのはこの移設した「芦屋」の工場である。

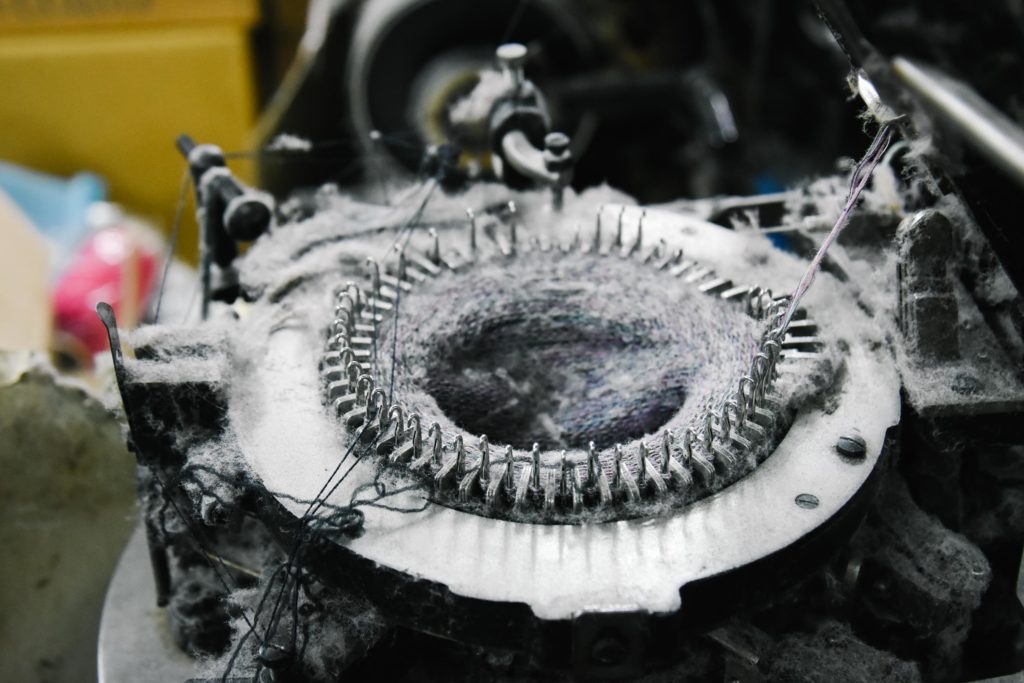

工場を訪れると、「シューシューシュー」という完成した靴下を機械から押し出すエアーの音、「カッチンカッチン」と針が上下に動く音、そして、「ポコッ」という機械から靴下が出てくる出口のフタが開閉する音などさまざまな音が響き渡る。

静かな空気が流れる芦屋の街並み

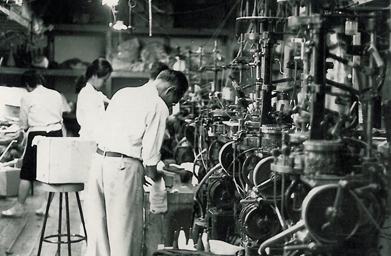

稲坂莫大小さんが芦屋で自社工場を稼働しはじめた頃

稲坂莫大小さんが芦屋で自社工場を稼働しはじめた頃の配送車

「ここ1世代の中で業界は大きく変わりましたね」そう話してくれたのは、代表の稲坂剛さん。

「祖父の代では問屋さんが一番力を持っていました。だから問屋さんの前ではタバコも吸えないし、車は端に止め、遠くから歩いて問屋さんにいくほどだった。それが親父の代になり、景気が後退するにつれて、問屋さんが全商品を買取るという機能を果たせず、必要なときに入荷して発送する流れになりました。すると徐々に業界のパワーバランスが代わりメーカーが力を持つようになってきたんです」

稲坂莫大小株式会社の代表取締役 稲坂剛さん

屋上に万国旗が飾られている芦屋工場

また販路も多様化してきた。「これまで何度も痛い目にあってきた経験から、問屋さんの販路だけでは共倒れしていく危機感があります。でも様々な関係性があるので露骨にはできませんが、今は業務店や業販店に直接販売したり、オンラインショップも展開しています」という。

さらに取引のあった東京と大阪の問屋さんが廃業に迫ったタイミングで吸収合併。メーカーが問屋機能を持ち、販路とネットワークをより広げてきた。

製造も大きく変わった。現在、会社の靴下製造の9割以上は中国の工場で行われている。「中国というと安い労働力のイメージがあるが、私たちは最新の機械で、日本の工場ではできない様々な靴下の表現ができることが魅力に感じているんです」。

企画とデザインは国内で行い、一部を除き製造は中国、それを国内外に販売するという流れである。

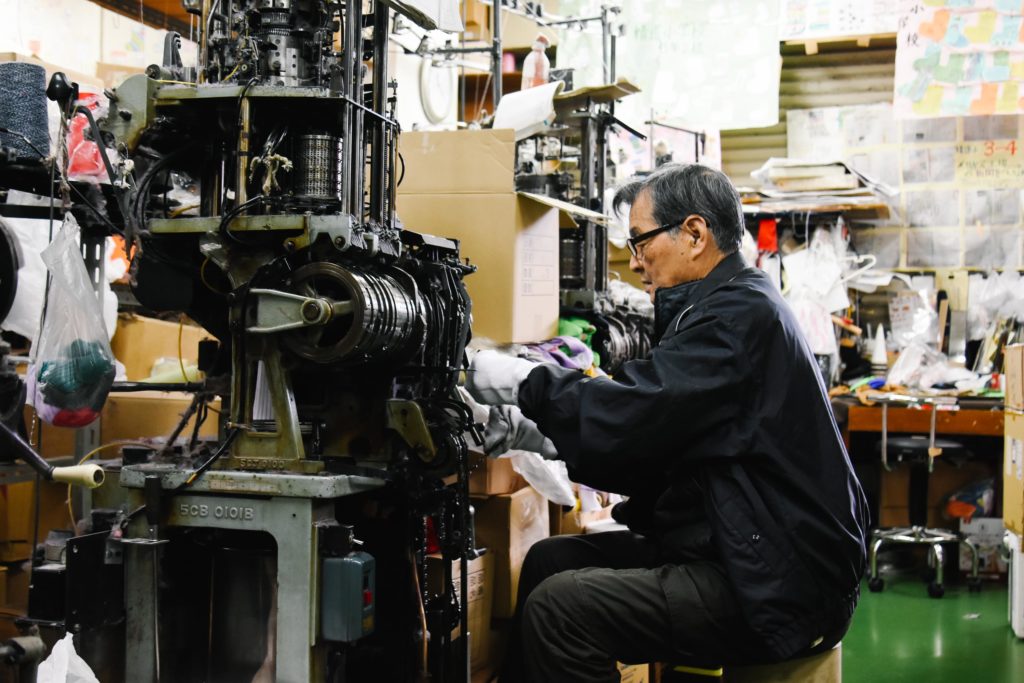

15歳のときに入社し、74歳になる現在も働き続ける職人、中谷さん。そう、mokonoの靴下を一番はじめに形にした職人である。

ではなぜ、国内に工場を持ち続けるのか。そんな疑問を投げかけてみたところ、意外な答えが返ってきた。

「元々あるからね」と。今芦屋という地を選択して工場を設立したのではなく、昔からこの地にあり、それを停止するメリットよりも、続けるメリットの方が大きいのだという。それはどんなメリットなのだろうか。

2つ目の答えとして返ってきたのは、「町の子供たちのため」ということ。かつては、刃物やパンなど様々な工場がこの町にあったが、震災をきっかけにほとんどのものづくり工場は姿を消してしまった。そのため、「市内にある全8校の小学校が社会科見学で稲坂莫大小にきている。芦屋市が「国際文化住宅都市」だからこそ、子供達の近くでものづくりをする意味がある」ということである。

工場見学にきた町の子供達からの感謝の気持ちが飾られている工場内

話を聞いていて、生産拠点を完全に国外に移すという選択肢がなかったわけではないが、昔から続く周辺の工場が姿を消す中で、今でも工場の機能を稼働し続けていることが、自らの存在を世の中から忘れ去られないため、そしてものづくりの面白さや大切さを未来につなぐために必要なのだと思っているように感じられた。

稲坂莫大小の芦屋工場では、靴下の生産→加工→検品→出荷を一貫して行なっている

兵庫の地で、木綿の栽培から始まり、靴下を使う文化の発展にも貢献してきた靴下産業の歴史。戦後日本における製造業の品質の高さと品位を生み出し、製造量のピークを超えた現代において、新しいものづくりのビジネスモデルの転換をしている真っ只中にいる。

商品の良さに定義を加え、製造方法や、売り方、売り先、素材を変えてみる。これまでの製造方法と比較して、ロット数が減り、工数が増え、一見面倒にも思える。しかし目まぐるしく変化する時代のスピードに合わせて、小さく面白いことにチャレンジしていくことにこそ、ユーザーの声を聞き、新たなニーズの芽吹きをキャッチするチャンスがあるのかもしれない。

新しいニーズを探るmokonoと協力して地域社会の中でものづくりをする意味はそこにあるのだろうと思う。大きな取引先ではなく、チャレンジを共にするパートナーとしてという認識だろうか。どんなに大きな変化でも最初は小さな出来事からはじまる。この取り組みの先に何があるのか。春先の寒い朝に、mokonoの靴下を履き、足元から温もりを感じながら、考える今日このごろである。

mokono のプロダクトは下のボタンから、みれます。